画家 安東との出会い

安東に出会ったのは、ぼくが広告代理店に勤めていたときでした。当時、ぼくはクリエーティブに所属するコピーライターの端くれでした。いわゆる制作っていうやつです。

化粧品のコピーを書いていたぼくは安東のところへ書いたコピーを持っていくわけです。すると。。。

「う〜ん、オンナが描けてないよ」「気持ちはわかるんだけど」「もっとこう、一言で気持ちよくさせてよ」と、ダメ出しの連続でした。ぼくは二百字詰めの原稿用紙にサインペンでコピーを書いていたのですが、「名前入りの原稿用紙にさ、百万円くらいの万年筆で書いたらいいんじゃない」とか言われて、万年筆は買えませんでしたけど名前入りの原稿用紙はつくりました、伊東屋で。

そしてしばらく経ち、なんかこう、コピーが書けなくなってしまった時がありました。それで安東のところへ相談に行ったんです。このとき安東は資生堂を退職し、銀座のマガジンハウスの裏手に、独立してブティックのデザイン事務所を構えていました。

夕方のまだ晩飯には早い、仕事とプライベートの交差する時間帯でした。いつものミーティングテーブルに座り冗談めかして言ったんです、「コピー書けなくなっちゃったよ」、たぶん、その一言ですべてを察してくれたんだと思います。

「あ〜、コピーライターはさ、左脳ばっかり使うからな、右脳を使わないとだめなんだよ、絵、描いたらいいんじゃない、教えてあげるよ」

「え〜、なんかめんどくさいからやだ」

「じゃあ、デッサンしなよ、教えてあげるから、紙と鉛筆でできるし」

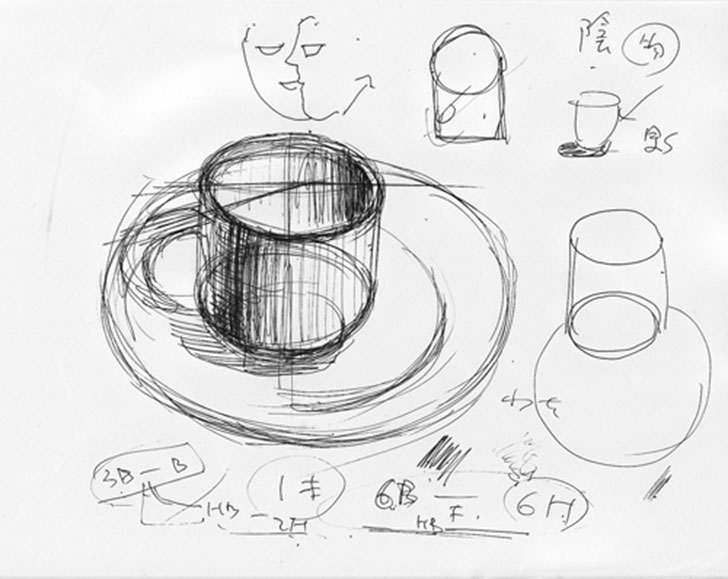

ということで、この日、ちゃっちゃっとデッサンについて教えてもらいました。基礎の基礎、イロハのイってやつです。

曰く、デッサンは物体を描くのではなく光の調子を描くこと、影を描くのは一番最後、デッサンは絵画ではないので印象を描いてはいけない、スケッチブックに3Bの鉛筆で求めている線が描けるまで追求すること、いらない線は後で消しゴムで消すんだけど消しゴムは白い鉛筆だと思うこと、なるべく自然の光の中で描くこと、やっていれば必ず上手くなるから途中で諦めないこと。

これらのことを教わってしばらく描いていました。一年ほど続けたでしょうか。飽きてきました。そう伝えると、今度は写真でも撮れば、と。シャッター押せば写るし、楽ちんじゃん、と、いうわけです。

カメラを持っていなかったので買いました。キヤノンから発売されたばかりの5Dというフルサイズの一眼レフです。それに24mm〜200mmのズームレンズが付いたキットでした。

撮りました。4GのCFカードが一杯になるまで毎日撮りました。そして夜、安東のところへ見せに行くわけです。そしてまた。「う〜ん、気持ちはわかるよ、気持ちは、だけどこうじゃないんだよね〜」と、昔を思い出す日々のはじまりです。

ぼくが写真を始めたらしいというので、仕事仲間の写真家たちも面白がって撮った写真を見てくれました。「あのさ、ズームレンズなんか使ってるからだめなんだよ、これ貸してあげるから、ズームは没収」と、キヤノンの50mm F1.8という、ちっちぇーレンズが毎日のお供となりました。軽くていいんですが、ズームができないので自分が動くしかありません。

光陰矢の如し、ふたたび一年が経ちました。

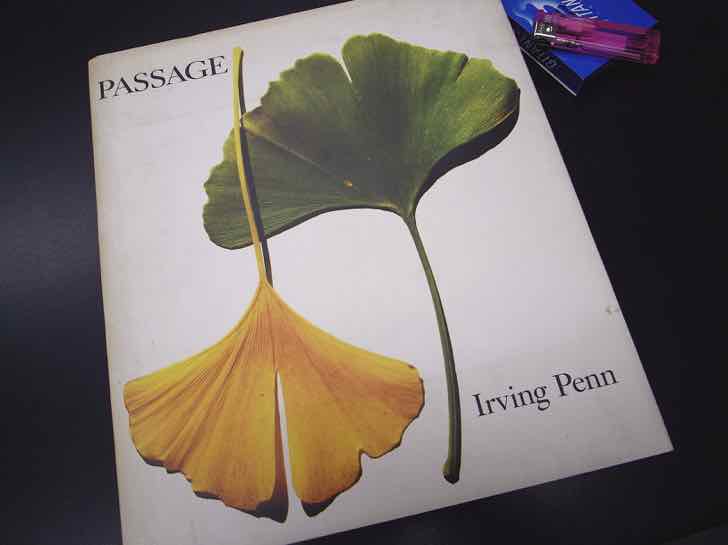

「だいぶ光の大切さがわかってきたね。この写真集貸してあげるから、これ見て勉強したら」と貸してもらったのがアーヴィング・ペンのパッサージュという写真集でした。でもね、なにをどう見れば勉強になるのか皆目わかりません。悔しいので毎日見ていましたが、見るべきポイントがわかりません。でも、ただがむしゃらに撮り続けました。

ある日。どうにもこうにも写真が思うようにいかないので安東に食って掛かりました。

「だって構図と光を考えろって言ってたでしょ」

「アタマで考えちゃうからダメなんだよ、体で感じるの」

「なにを?」

「きもちいいなぁーとおもうことを」

「わからないよ」

「たとえばね、鉛筆を描くとするでしょ、だけどアタマでそれが鉛筆だって理解したらデッサンは出来ないんだよ」

「禅問答ですか? それは」

「アタマで理解するんじゃなくて、その鉛筆が置かれている状況を理解するの、光がこう当たっていて陰があって、なんとなくそれが自分にとって気持ちいいな、と、感じたらデッサンとして描けるんだよ」

「ますます理解できない」

「そうそう、アタマでは理解できないよ、感性だから、だけどね、体ではそれをわかっているんだよ、毎日重いカメラ持ち歩いて写真撮っているんだから、体は欲しがっているの、だけど撮るときにアタマを使っちゃうからダメなの」

「なるほど」

「だけど知識がないと絵は描けないし写真も撮れないんだけど、描くとき撮るときは全部忘れるの。絵にしろ写真にしろ光を描くんだけど、実際にはモノに当たって反射してきた光の色を表現してるんだよ。時々見ていて気持ち悪い絵とかあるでしょ、生理的に受け付けないというか。あれは嘘の光を描いているから気持ち悪く感じるんだよ。要するにデッサンが狂っているの、自分に都合良く光を描いちゃっているから」

そんなとき、たまたま知り合った写真家(小野寺榮一さんという方でいまは京都に住まわれています。後年、この方とグループ展をすることになりました)の方に「すごい写真家の人がやっているバールが青山にあるから紹介してあげる」と、言われて連れていっていただきました。

そしてその方(西野さんといいます、写真左)から教えていただいたことが、 「(中途半端な)プロから教わっちゃダメだよ、彼らが教えるのは『あーしちゃいけない、こーしちゃいけない』っていうべからず集だから」

その翌日。

例によって安東に写真を見せに行ったとき、昨日連れて行ってもらったバールのマスターって写真をやっている方でこういうアドバイスをもらったんだよね、と、言ったら、 「なるほど、それは正しいな。小手先の目先のものしか見なくなるって言うことだろうね」

「絵で言うと、良い絵筆使ってますね、高い絵の具使ってるねというような、本質とは関係のないところばかりに注目する人がいるんだけど、そういうことだよね」

「絵のベースはデッサンにあって、きっと写真にもそれに相当するものがあるんだろうけど、それを覚えたら後はどう壊していくかだろう」

「おまえは最近ポジで撮っているということもあるけど、『これだっ』って感じたもの以外に押さえで何枚か撮っているでしょ、それって結局無駄なんだよ、見る価値無い」(このときぼくはハッセルブラッドの500CMというカメラを使ってフィルムで撮り始めていました)

「自分がなにに感じたかと言うことが大切なのであって、それを感じたままフィルムに定着できる技術は身につける必要があるけど、おまえは商業カメラマンになりたいわけじゃないんだろう、自分の作品として残したいなら撮った後からごちゃごちゃやるな、そんなことをするくらいなら最初から絵で描け」

そこからしばらく安東とは顔を合わせていませんでした。お互いに忙しく、しばらく疎遠になってしまったのです。でも、とある年末にふと思って安東へ年賀状を出してみました。そしたら返事が来たので、久しぶりに会うことになりました。2015年の正月でした。安東の事務所のそばにあるいつもの喫茶店へ行き、さあ、久しぶりのご挨拶と思った矢先。

「生きた証として作品を描くからそれをプロデュースしてくれ、死んだあとの作品の管理も頼む」

と、言われたんです。鳩が豆鉄砲をくらった顔というのは見たことがありませんが、この時のぼくの顔はまさしくそれでしょう。でもね、まさかぼくにそんなことを、ついにボケたか、まずいねこれは、と、安東の顔を見ると目が真剣。 襟を正して話を伺いました。 この日の帰り際、最近気になっていて教えてほしいことがあったので尋ねてみました。

「むかしさ、アーヴィング・ペンの写真集を穴を開けるまで眺めて光の使い方を覚えろって言ったでしょ」

「いったね」

「でね、光の捉え方はわかってきたと思うのだけどさ、その先ってどうやって思想を入れるの?」

「この場合の思想っていうのは被写体との関係性でありモチーフだよ。人を撮ればポートレイトってわけじゃないんだ、その人との関係性がなければただの物体を撮っているのと変わらない、いや、物体を撮るのだって関係性があるだろ、それを見つけるんだ。多分、次のハードルがあるとすれば生と死だ、それを意識できた時、なにか見えるはずだ!」

一つところに止まると書いて正しいと読む漢字がありますが、人は挑まなければなりません。同じ場所にとどまり続ければ、濁るのは他ならない自分自身です。

生きながらえることが、決死の戦いとは言えない時代、敢えて安定を打ち破る行動をする。それがたとえ果てしのある挑戦であったとしても、生を濁らせないために。

そして、ただいま現在、安東の心意気とともに、ふくろう画廊として挑戦へ向けて羽を膨らませたところです。

【安東克典 略歴】

【賞歴】:朝日広告賞(準朝日広告賞、部門賞、広告多色部門ほか)、広告電通賞(最優秀作品賞、部門賞ほか)、毎日広告デザイン賞(部門賞ほか)、フジサンケイグループ 広告大賞(部門賞)、読売広告大賞(部門最優秀賞、雑誌賞ほか)、日本広告協会(最優秀賞、JAA会長賞ほか)

安東の作品は現在までに三つの時代に分けて捉えることができます。

土浦一高美術部から藝大の学生時代を“On Base”、資生堂宣伝部を経て銀座でデザイン事務所を構えていた、広告の世界に身をおいていたときの“Down South”、そして新たな光を求めて土浦のアトリエで制作に打ち込む今を“Up North”と括っています。

ご承知のように美術の源泉は「個」にあります。その画家の「個」を説明することは実際に作品をご覧いただくことが一番早く確かだと感じています。安東の絵をご覧になり、作者が描きたい世界の一端を汲み取っていただけたら、これにまさる喜びはありません。

広告から美術へ

東京藝術大学 美術学部を卒業、株式会社 資生堂へ入社、宣伝部へ配属、アートディレクターとして「ゆれる、 まなざし」、「君のひとみは10000ボルト」、「ナツコの夏」、「ホワイトブレンド」などのキャンペーンに携わり、成功させてきた人物のひとりです。あらためて絵画制作をはじめたのは2004年頃から。作品はカラーペンシルを用いてイラストボードの上に描いていきます。

学校の勉強が苦手だった、けれども絵を描くことは好きだった

安東克典の生まれた家はいわゆる軍人の家系、本人も防衛大へ進むつもりでいましたが、いかんせん勉強の方はさっぱりでした。そのため高校三年の時、好きだった絵を学ぼうと美大へ進むことを決意しますが、絵が好き、というだけで美大へ入れるわけがなく、受験までの一年間は高校の美術部へ在籍、絵画制作の基礎を改めて学びますが、その努力の甲斐も虚しく最初の受験は失敗、合格まで二年の歳月を要しました。

絶望的なはかない瞬間の中から永遠をつかもう

絵画の真の目的は物体の真実の姿を描き出すことであり、見えているように描くことではありません。知覚できる物体の本質、存在を常に描こうとするために、そこに表現される像は見かけと異なるものになります。

【天国の安東さんへ】

安東さんからプロデュースを依頼されたのが2015年1月、マガジンハウスの横にあるいつもの喫茶店、明治館で久し振りにお会いしたときでした。そこから約8年、その間、誰と話すよりも安東さんと話し、時には制作上のことで口論し、写真についてご指南をいただきました。

絵を描くことはずっと好きだったけど、代々軍人の家系で、高校2年のときの進路相談では防衛大は難しいだろうとの担当教師の判断から、藝大進学を決意、土浦一高の美術部へ入り、初めて絵の勉強をしての藝大合格。けれど、卒業しても絵では食っていけないだろう、と、資生堂へ入社し広告制作のアートディレクターとして活躍されました。

資生堂を退社後はデザイン会社を設立、そこでもルイ・ヴィトンの銀座店オープン告知広告、ISETANのシリーズ広告などを手掛けられ多くの広告賞を受賞しました。

「俺が今やっていることは悪あがきなんだよ」

「生きた証として絵を描くんだ」

「描いてるとだんだん上手くなってくるな」

「生まれる、生きる、生きたを描きたいんだ」

思い出はたくさんありますが、これらの言葉が特に印象的でした。

いつだったか画廊に来てコールスローをつくってくれたことがありました。

「安東さん料理できるんだ!」と茶化すと、娘に教えてもらったんだよと、ちょっと照れくさそうにしていました。

安東さんから授けていただいた教えはいまでも自分の中で生きています。

自分も生きている限り、創造性においてその事を忘れずに研鑽を重ねたいと思います。

三〇余年に渡り、いつも人生のターニングポイントで、舵をどこへ切ればいいのか示していただきました。

ありがとうございました。

安東さんが亡くなってから十ヶ月、ようやくお別れが言えたような気がします。