陽が昇りきる前のほわんとした朝の光が好きなので、旅行へ行くとたいてい夜明け前に起きてシャワーを浴び、カメラを持って街中をうろうろします。

この季節のキューバの夜明けは7時位。なので街を徘徊し出すのは5時半くらいからになります。なんとなく東の空が白くなってきて、でも星と月は輝いていて、人が増え、クルマが走り出し、街が少しずつ動き出す。

キューバの9月は雨季なので夜半から明け方にかけてはほとんど雨模様。

土砂降りの時もあれば、小雨、あるいは傘をさすのが面倒くさい雨の時もありました。

このときは小雨でした。だから、雨を避けながら、通りの軒先を借りて写真を撮っていました。

しばらくすると撮るのに疲れて、ちょっと一息入れようと軒先を借りて煙草を吸っていると男女のペアが近づいてきました。

すると、やおら男の方が「火を貸してくれ」というのでライターを貸しました。

後はしばらくお決まりの、どこから来た? キューバはどうだ? というやりとりの後に自己紹介。

男の方はアーティストでいまはスーパーで働いていて、女の方は彼の妹、だと紹介された。

しばらく話しているとハバナのよい情報を教えてやるという。

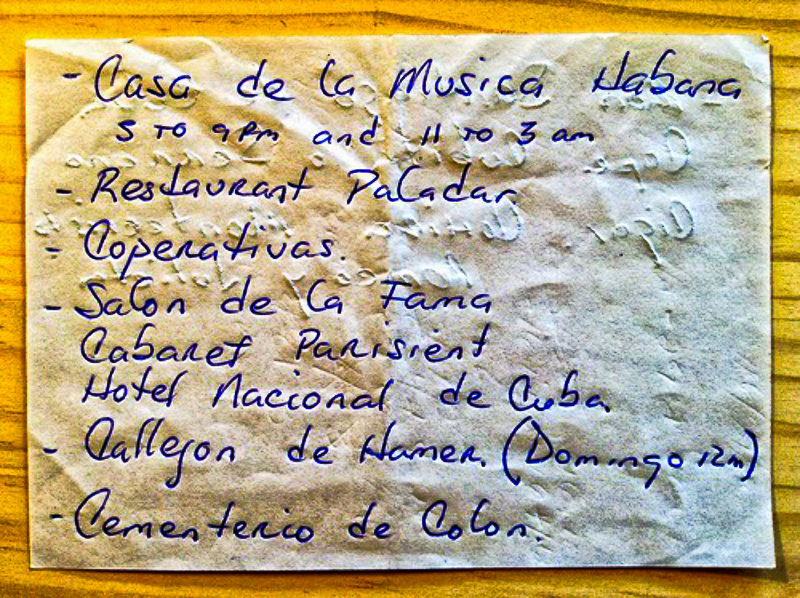

で、立ち話もなんだから、彼の知り合いらしいカフェに入り、モヒートの作り方、キューバ料理の美味い店、お土産を買うならここ、音楽はここで聴けと親切にメモに書いてくれる。

とても字が綺麗で丁寧に書いてくれる。

しばらくすると「おい、だけど絶対にシガーだけはストリートで買っちゃダメだぞ!!」というので「わかってる」と頷く。

メモに書いたそれぞれのインフォメーションを彼は丁寧に説明してくれ、その合間に再び「絶対にシガーだけはストリートで買っちゃダメだぞ!!」という。

なんだかこの時点で感じるものがあったのだけど、コワいもの見たさ、というかコワいもの知らず、というか単なるバカな俺は「そうだ、友達のところへ行こう、すぐそこだから。」という彼の後を着いていきました。

お招きいただいたのは入口が一間もないくらいの家、というか倉庫、というか俺の眼には廃屋に見えるところ。灯りは暗くその中を彼はずんずんと進み、扉を開けて友達を呼ぶ。

中に入るとシガーの山。コイーバ、ロメオとジュリエットなど、これでもかというくらいの量が綺麗に積んであり、一つ一つ取り出しては「嗅いで見ろ」、「上物だろ」とだんだんシガーなんだか、他のモノなんだかわからないやりとりが続きます。

街で買うより安くしてやるから買え、と言う。

きたきたきた。

「いらないよシガー吸わないし。」

「友達に買ってやれ、喜ぶぞ。」

「いや、いいよ、それにイミグレーション通れないでしょ。」

「(ニヤリと笑い)大丈夫だ、正規販売を証明するシールはある。」

(本当に山ほどのオーソライズドステッカーが机の下から出てきた)

「いや、いらない、いま、金を持ってないし。」

「ホテルに届ける。」

「いらない。」

さっきまで和やかだった雰囲気ががらりと変わり、薄暗い部屋の中で六つの目に見つめられている俺。

しかも皆さん、ヒスパニック系で男の方はこれまたお約束のスキンヘッドに上は黒のタンクトップで下は革パン靴は黒い革のエンジニアブーツ。

なんか映画のワンシーンみたい、すごい状況だなと、我ながら冷静に観察しているが、背中はイヤな汗がびっしょり。

まあ、この程度の状況に対応できなきゃ、広告の仕事なんて出来ませんよと、自分を勇気づけるが、さてどうする。もはやバカな観光客というより、日本代表として対応しなければならぬ(この時、2020のオリンピックはTOKYOと発表があったばかりだった)、でなければ後に続く日本人は皆カモにされると妙な自覚と責任を持つ。

しかし、なんで俺はこんなにスペイン語がわかるのだろう、俺だってイタリア語でしゃべっているのになんで彼らには通じるのだろう、もはや言語の壁を越えた、ノンバーバルな超能力の域で互いに話をしている感じ。

絶体絶命。

「いらない、俺は帰る。」

「待ってくれ、俺たちは食べなければならない。」

「わかってる、俺だってそうだ。」

「家族がたくさん居るんだ、うちにはベイビーだっている、ミルクが必要なんだ。」

「知っている、だが、ダメだ。」

扉を開け、外に出る。

彼は付いてくる。

早足で歩き(決して走りたくはなかった、走ると負けを認めると思った)、ホテルへ向かう。

ミルクが必要なんだ。ダメなのか、ダメなのか。10ドルでいいからくれ、ダメか、ダメなのか。

彼も必死だが、俺だって必死だ。

ようやくホテルに着き、ドアマンが扉を開けてくれる。

彼はホテルまでは入ってこなかったし、決して自分に手をかけようとはしなかった。

彼の書いてくれたメモ、書ききれなくて裏も使っていた。とても丁寧に書いてくれたのが印象的だった。

ちなみにこういうシガーはたいていバナナの葉っぱです。バナナの葉っぱを乾燥させて、巻いてシガーにしてある。普段シガーを吸い慣れていないと味の違いは全くわからない、らしい。